農村發展及水土保持署臺北分署/吳鴻業、蔡金龍、謝佳玲 愛玉為桑科榕屬植物,是台灣特有的原生種,擁有無可取代的珍貴生態價值。農村水保署近年積極推動愛玉產業,從輔導農友選種栽培、採收加工到行銷推廣,全面輔導農民,已見顯著成果,平地愛玉的種植面積與產量也逐年提升。愛玉凍高纖低熱量,是夏日消暑聖品,更是台灣獨特自然環境下的結晶。愛玉雌雄異株,依賴同為雌雄異體的愛玉小蜂授粉,展現植物與昆蟲間互利共生的奇妙關係。透過認識這段生態互動,深入了解金黃透亮的愛玉凍從產地到餐桌的旅程,一同守護並推動台灣特有的愛玉永續發展。 從山林到餐桌:愛玉品種全解析 愛玉為桑科榕屬的常綠藤本植物,為臺灣特有的原生種,擁有無可取代的珍貴生態價值。愛玉藉由氣根攀附於樹幹或岩壁上生長,分佈於臺灣中央山脈800~1,800公尺的天然林內,過去多以野生採集方式為主,野生愛玉多生長於原始森林裏千百年樹齡的巨木上,平均高度都有 30 公尺以上,採集野生愛玉具有危險性,因此近年來多數農民已於低海拔山坡地及平地進行栽培,將愛玉盡量矮化進行栽培管理,避免因採集從高處掉落之風險。愛玉 2023 年(112年)全台栽培面積約 558.93 公頃,其中約有 100 公頃左右為人工栽種管理,而目前人工種植品種包括紅九、苗栗 1 號及 2 號等,其中紅九品系愛玉為最多。紅九愛玉為林業試驗所在台東縣關山鎮附近的紅石山區,採集選拔之第九號株品系,育苗後於 1990 年在雲林縣斗六市近郊平地、南投縣水里區海拔 1,100 公尺及竹山鎮 400 公尺山區試種,參與品系有 120 多種品系之多,其中發現紅九品種生長最快速茂盛,抗病蟲害能力特強,栽種三年開花結果,果膠含量豐富,愛玉凍品質 Q 感最受民眾喜愛,成為平地、山區農民栽種主力品種。農村水保署臺北分署(下簡稱本分署)為推廣平地大規模種植愛玉,於106年起籌辦愛玉增能課程,將全台有經驗的愛玉農友、產業單位學術單位等納入師資,且辦理多次戶外課程,實際到農友生產基地學習,迄今共培訓約60位農友種植愛玉,累積推廣紅九愛玉苗約5萬株,推廣面積達30公頃。\ ▲愛玉品種 愛玉與愛玉小蜂生死戀 愛玉是台灣特有的無花果植物,種植愛玉非常不簡單,因為愛玉需要仰賴愛玉小蜂授粉,首先雌性愛玉小蜂會從愛玉雄果裡飛出,尋找別株正在開花的雄果產卵,愛玉雄果可供應愛玉小蜂寄生和產卵的場所,提供孵化小蜂所需之養分;羽化後的雄性愛玉小蜂在完成傳宗接代任務後就在果實內死去,已經受精且具有翅膀構造的雌蜂,則全身沾染雄果的花粉飛出果實,幫助愛玉雌果授粉或飛至雄果產卵,形成愛玉與愛玉小蜂互利共生關係;因此種植愛玉除了要照顧植株健康生長外,還需要打造友善或有機等適合愛玉小蜂生長的環境。因此推廣愛玉產業,也需要讓農友知道維持良好生態環境的重要性,除了種愛玉外還要「養蜂」。目前許多農友面臨了愛玉小蜂不足影響產量的問題,本分署也協助農友建立「愛玉公果交流平台」,輔導農友透過相互支援公果的機制,在授粉期以掛果的方式解決短期內愛玉小蜂不足的問題,長期仍需輔導農友種植多品系愛玉雄株並營造良好的愛玉小蜂生產環境。 ▲愛玉小蜂 ▲愛玉與愛玉小蜂互利共生關係圖 優化加工流程,愛玉子品質再提升 愛玉果成熟時表皮會有果粉、斑點也會變得寬大,蒂頭會呈現深綠色,果重大約200~300g,熟果的內部會呈現深黃色,愛玉子若不及時採收則會呈現裂果狀,加工後的愛玉子也會過熟影響果膠凝結程度。農友在採收時僅依據經驗判定成熟度,目前有經驗的農友約有8成的準確度。採收後仍有削皮、乾燥、脫粒等加工步驟,本分署導入愛玉成熟果採收建議、機械式削皮、成熟果加工建議、數位化溫溼度感測設備,調整適當加工參數,和傳統電熱乾燥製程比較,果膠酵素活性提升1.4倍,愛玉凍硬度及咀嚼性,分別提升2.1倍及1.8倍,大幅提升愛玉子品質,完成愛玉加工生產流程和保存方式建議。並將重點成果內容編輯至愛玉手冊內,作為未來農友經營推廣愛玉的基礎。 台灣愛玉每年全台約有700公噸的產量,但也會產生約610公噸之農業廢棄物,農民大多直接棄置當堆肥,不僅會有異味產生,也會孳生病媒蚊等環境問題產生,因此在愛玉剩餘物的成分分析中發現含有環阿屯醇、綠原酸及奎寧酸等美容有效成分,本分署將愛玉剩餘物開發出「愛玉修護精華」及「愛玉去角質霜」兩款美妝保養品,經人體測試不具有皮膚刺激性,並具有保濕、減少細紋及斑點數等效果,並建立加工場域愛玉剩餘物作為原料之標準作業程序,讓農友提升愛玉全果利用及經濟價值。後續仍透過東海大學農業暨健康學院開發愛玉面膜、眼膜等,提升愛玉全果利用及經濟價值。 ▲愛玉加工流程之優化 ▲愛玉美妝及清潔產品 愛玉的華麗轉身,從傳統到創新風味的愛玉甜飲品 現今農友所生產之愛玉子,經初級加工脫粒後,由盤商收購,流入各經銷通路,如迪化街南北貨市集、食品加工業者、餐飲業者。另超市或農會通路,則需經過分裝為消費者習慣之便利手洗包後,再進行通路上架販售。本分署於2023年(112年)起著重於提高民眾對台灣原生愛玉的認知,加強國內消費者的體驗與認識,提升民眾對台灣原生愛玉的認同感。同時協助業者使用台灣原生愛玉子原料為品牌注入新的生命力,達到增加優質農村產業之推廣效益,並擴大與連鎖飲料店、加工廠、品牌通路商、在地特色甜品業者等合作,輔導業者打造愛玉爆款商品,催動台灣愛玉的銷售量,累計與全紅古早味紅茶、五邁鄉茶菁文化社、Mr.細鯊糖、解解渴、貳號坊、茗舖、愛玉•羽•仙草、丰玉蜂蜜、豐盛愛玉、周舍農園、隱愛玉、九芎湖文化發展協會等12個單位合作開發多樣性的愛玉甜飲品,讓民眾品嚐從傳統到創新風味的愛玉產品,體驗愛玉的無限魅力,本分署也透過新東陽關西服務區賣場及7-11預購平台等通路,推廣愛玉相關商品,藉由需求端的提升來拉抬台灣原生愛玉子的使用量。 ▲各式創新風味的愛玉甜飲品 開拓日本市場:愛玉的清爽魅力無國界 本分署於2024年(113年)透過「2024台灣手沖烏龍茶大阪新品發表會」、日本熊本RKK音樂節市集、KUMAMOTO台灣祭等多項活動,推廣台灣愛玉子及相關產品,期間藉由RKK電視台專訪,向日本民眾介紹臺灣原生愛玉、愛玉吸凍及愛玉子手洗包等產品,活動現場提供試吃試飲以及提供手洗愛玉體驗,利用模具製成海豚、海龜、史努比等可愛造型的愛玉凍,提升民眾喜好度,其中九芎湖愛玉吸凍禮盒不僅獲選農村好物,更成功進軍日本,與熊本知名連鎖拉麵品牌-味千拉麵合作,於門市設立店中店並上架販售。也透過台灣文創咖啡品牌「根本在旅行」,在沖繩的假日市集推廣台灣原生愛玉子及愛玉凍,以多管道多元方式讓日本人了解台灣原生愛玉,也為未來愛玉產品出口打下基礎。 ▲於日本大阪、熊本、沖繩、東京等地推廣台灣愛玉 ▲於日本熊本味千拉麵門市上架台灣愛玉吸凍禮盒 結語 愛玉子曬乾後加水搓揉出果膠,與水中的鈣離子結合凝結成愛玉凍。高纖低熱量的愛玉凍,是夏日消暑聖品,更是老天爺給台灣珍貴獨特的產物。愛玉雌雄異株,依賴同為雌雄異體的愛玉小蜂授粉,展現植物與昆蟲間互利共生的奇妙關係。經過多年的努力,從愛玉的種植、加工、行銷、到多元產品開發的面向,一步步建構愛玉產業的基石,輔導農友到加工端的業者,未來將繼續向下扎根,透過食農教育的方式讓台灣這項珍貴的作物能繼續延續下去;愛玉是具潛力的產業,愛玉除了食用外其本身所含的果膠與多醣成分,是具有生醫用途的潛力材料,其高纖低熱量的愛玉凍,不僅是台灣夏日的消暑聖品,更是台灣獨特生態環境下的產物,炎夏即將來臨,尋找專屬您的台灣味、來碗冰冰涼涼的愛玉凍吧。 ▲農業櫥窗主題:來點愛玉你相遇—愛玉(2025年6月-2025年7月)

臺灣受惠於氣候適宜條件及卓越的農業技術,全年都能生產豐富多樣的水果種類,因此具有「水果王國」的美名。其中鳳梨更是一項具有代表性的水果,種植面積雖非最高,但單位產量約每公頃40公噸,整體產量可稱為臺灣水果第一品項,更是外銷量最高的水果;並在農政單位以及改良場所的努力下,品種多達20種以上,輔以農民的優質栽培管理技術等,國內一年四季都可以享用新鮮的國產鳳梨,其中8成以上都是種植台農17號(金鑽鳳梨),每年3月至7月則為盛產期。 圖1:臺灣鳳梨主要種植品種台農17號(金鑽鳳梨)。 香甜細緻內需量高且穩定 進口品種難以替代 國內消費市場對於鳳梨鮮果消費量高且穩定,不管是在量販通路、超商門市、行口、傳統市場甚至於電商平臺等,都可以看見鳳梨的蹤跡,以主力品種台農17號金鑽鳳梨為例,果肉汁多、肉質細緻、果心稍大但細嫩可食,糖酸比例平衡,口感及風味均佳,且鳳梨富含多種維生素和礦物質,例如維生素C、鈣、鉀等。 而金鑽鳳梨的挑選技巧,只要掌握外觀、觸感及氣味即可,挑選果型飽滿,果皮顏色亮麗,用手指輕彈果實,聲音淸響如鼓聲,並帶有淡淡的果香尤佳,等到果實整體3/4轉色金黃即爲成熟。但並非所有鳳梨都需要完整轉色,例如台農16號甜蜜蜜鳳梨,只要鳳梨皮有一點變黃,就足夠成熟可食用。所以選購時建議消費者先確認購買的品種與其成熟特性,才能在最佳賞味期間享用! 圖2:辨識鳳梨品質技巧-用手指輕彈果實,聲音淸響如鼓聲。 鳳梨全株利用 從美味到生活美學 長期以來,農業部積極輔導產業落實分級制度,而鳳梨分級後的次級果,因應臺灣鳳梨加工食品日趨多樣化,也發揮最大價值,目前市場最常見的前4大產品型態以截切品、果汁飲料、烘焙品、甜點零食爲主。透過加工程序的不同,可以製作出不同類型的食品,如削皮後直接截切包裝販售的截切商品、切片烘曬後製成的果乾、榨汁後的果汁及再次發酵加工所產製的酒、醋、醱酵液等,部分加工廠甚至不會將鮮果完全搾汁,將仍保有部分水分的果肉熬煮成為果醬或鳳梨酥內餡,而鳳梨酥更是成為訪臺遊客指定的伴手禮,以及隨處可見的手搖飲店販售的鳳梨系列飲品,都讓鳳梨的加工品需求日益增長,更保障農友收益。 除了果肉的應用,鳳梨葉片也成為重要的加工原料,鳳梨葉片所含的天然纖維具有韌性、彈性且涼爽,是紡織業不可多得的好原料。鳳梨葉纖維提取率約1%,但鳳梨年產量高,預期可提供足量的鳳梨纖維以循環利用。鳳梨葉片經取纖作業後取得鳳梨纖維,經適當的加工程序可將鳳梨纖維製作成紗線,再後製成衣帽及編織提袋等紡織品,使鳳梨葉片轉換成高價值的植物纖維產品。而取纖後之渣料亦可分別產製酵素、飼料及人造皮革等加值化產品,達到鳳梨全株循環利用,活化鳳梨剩餘資源的價值及應用,達到農業資源循環,進而促進鳳梨產業之永續發展及減碳的目標。 圖3-4:臺灣鳳梨鮮果截切及果乾商品,國內各大通路皆有販售。

專題推薦

專題文章

-

傳承、轉型與發揚的紅蘿蔔王國 曾經走過的路,不會不見,只會等待對的時間發酵、成長、茁壯。VDS活力東勢品牌創辦人王文星從小就看著父親與紅蘿蔔農夫們契作,幼時父母親忙碌,雖然也會跟著去田裡玩耍、跑跳,偶爾當小幫手協助田裡的工作,但真...

傳承有機理念 巫家父子合力出擊 沿著東蘭路來到上石城,一邊是小瓢蟲農場,一邊是石圍牆酒庄,看似沒有關係的兩座農家,其實是由巫家父子們─巫建旺、巫居垣及巫居訓共同打拼的心血結晶。 巫建旺二十多年前創立了小瓢蟲有機農場,是台灣第一...

在農業中,看見生態之美 近年來,農藥及肥料的使用開始普及,不管是肉眼看不見的微生物,還是蚜蟲、斜紋夜盜、果蠅等小生物,都可以用各種的藥物防治,加上肥料的種類不斷開發精進,讓農作物的產量逐年上升,為全球的農業寫下嶄新的...

-

豬農團結力量大,增強市場競爭力 為因應臺灣的小農制度,及便利小農們將所生產的農產品運輸到市場交易,因此政府長期以來推動共同運銷制度,輔導農會或鼓勵農民組成運銷合作社辦理共同運銷業務,因此大家常聽到蔬果有共同運銷合作社,豬肉當...

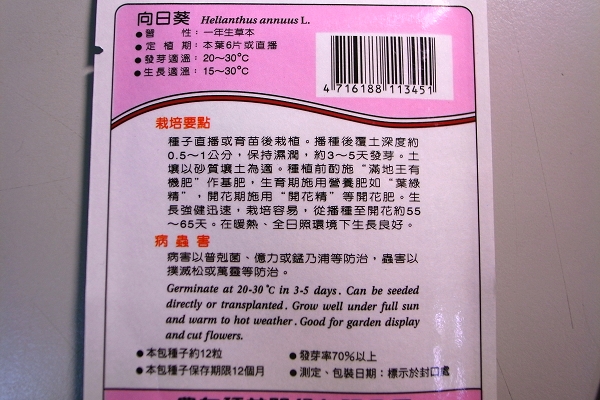

自己種菜最天然 現代人越來越重視均衡飲食,過量的肉類食物,往往容易帶來心血管疾病,因此,在追求健康飲食時代裡,人們對於蔬菜類的需求日益殷切,但又怕購買的蔬菜被菜農施以過量的農藥,為求吃得安心,便開始流行起自己動手種青...

在地消費‧農夫市集 在全球減碳風潮影響下,除了節能減碳外,減少「碳足跡」也成為新興的環保指標。所謂的碳足跡就是指一個人在生活中所製造排放的二氧化碳量。不論是平常搭乘的交通工具、使用水電等資源,甚至是日常生活的飲食,都會影...

-

用吃解決農業剩餘物的幫手─黑水虻 艷陽高照,微風徐來,在彰化縣員林通往集集的主要道路上,一條被青綠稻浪包夾(映襯)的小徑,直通御飧放牧養雞場。沒有預期的雞禽排泄臭氣,也沒有田間果實腐朽後的酸壞氣息,探究其因,發現這一切背後都歸功於一群...

木質廢棄物轉生物炭─改良土壤又可發電 每每颱風過境,大雨橫掃,草木難敵風雨交加的侵襲,斷木殘枝總是瘡痍遍野,搖搖欲墜的果樹撐著枝幹,等待被收拾、救援。原本這類等著清潔隊剷除的木質廢棄物,因生物炭技術的開發,開啟了一趟全循環再利用的里程。 ...

老祖宗水利智慧-貢寮百年水梯田 2014年臺灣面臨10年大旱,各地水庫拉緊報,但2015年一入夏,蘇迪勒颱風和難得的八月鋒面,又讓許多地方成為水鄉澤國,旱澇交替一直是臺灣的宿命,新北市貢寮的居民很早就體認到這點,百年前就順著坡地,闢...

-

選蛋吃雞大代誌-這樣挑好蛋好雞 剛嫁作人婦的小琴為了練習洗手作羹湯,常常抱著食譜猛讀,她發現雞蛋、雞肉是廚房重要角色,無論煎、煮、炒、炸都美味,她決定親自去市場買些雞蛋、雞肉回家。出門前,小琴撥通電話向媽媽請教挑蛋、挑雞肉的要訣。 ...

純本土黑豆釀造-臺南下營區農會黑豆蔭油 民國60~70年代下營區以大豆生產為主,當時主要生產飼料級的玉米及大豆,直到民國87年臺南區農業改良場研發臺南3號及臺南5號兩種黑豆,88年稻田轉作輔導種植食用的雜糧,而開始備受到重視。臺南市下營區以...

拈花惹草好幫手 如果單論花卉的出口量,台灣可以列入世界花卉界的G20,如果單論蝴蝶蘭,台灣是武林盟主,但是,如果說到花卉消費量,台灣就瞠乎其後了,每年每個人僅有413元,只有先進國家的 10% 左右。 ...